運價暴跌,運力過剩,集運市場下行,為什么船公司還在瘋狂下單造船?

在當前集運市場運價下跌,供需的此消彼長有目共睹的情況下,很多人覺得運價一跌,集運市場或出現結構性產能過剩,班輪公司肯定會非常后悔下單訂造了太多的運力。在我們看來,這樣的邏輯可能是非常短視或膚淺的。

首先,集運是傳統的強周期行業。過去兩年的供應鏈危機表明,由于結構性供需失衡,導致運費激增和擁堵,運價確實高過頭了,跌是很正常的,這也是我們都愿意用“正常化”解釋的原因。

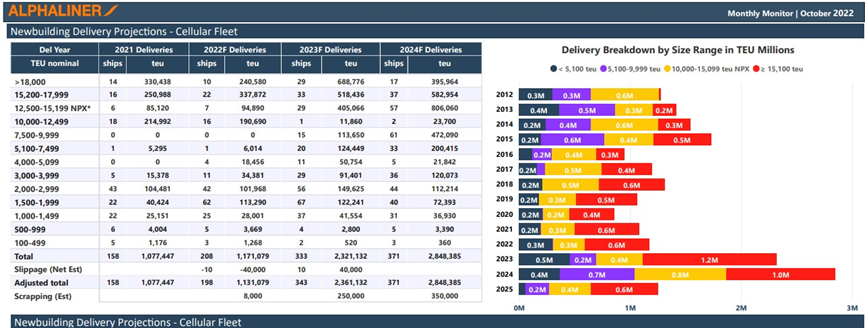

其次,根據Alphaliner的數據,目前全球集裝箱船手持訂單917艘、704萬TEU,占現有運營總運力的27.4%。預計2023年將交付343艘、約236萬TEU的運力,2024年達到371艘、約290萬TEU。僅從數據統計而言,這均是歷史最高值。如果仔細分析這一波訂單潮,我們可以發現:

特點一,絕大部分的新造船訂單是大型船舶。10000TEU以上的船占比達到69%,其中10000TEU至18000TEU型船占50%,18000TEU至24000TEU型船占19%

特點二,盡管近兩年來,獨立船東也投入大量資金訂造集裝箱船,但統計數據表明,包括萬海航運在內全球排名前11的班輪公司的訂單占比達到83.2%,超過94.7%的新造船訂單均有租約支撐。總體而言,盡管市場分歧依然存在,但與過往不同,投機性訂單占比非常少。

特點三,新訂造的10000TEU以上超大型船舶,基本都是使用甲醇、LNG等使用綠色燃料的船舶。

通過特點一、二來看,這一波的集裝箱船新造船訂單潮,更像是主要班輪公司進行的有的放矢的運力結構優化,也符合集裝箱船以長期投資為主的傳統邏輯。

站在班輪公司的角度,與其他傳統周期性行業一樣,以成本管理為核心的公司的經營管理水平仍是班輪公司保持競爭優勢的關鍵。而船舶作為海運業最基本的生產工具,是形成生產經營能力的基礎。因此,即使運價跌下來,班輪公司還是需要按照運力更新的需要而造船,這可以視為班輪公司常規運力配制的邏輯。

事實上,班輪公司之所以熱衷于造大船,成本及競爭需求仍是主要考量。大型集裝箱船已經是東西干線的主流,船型不夠大或大船數量不足,都將嚴重削弱班輪公司在東西干線的競爭力,甚至面臨被邊緣化的風險。逆水行舟,不進則退,班輪公司從企業競爭和生存的角度出發,需要進行運力結構優化。

總的來說,在航運減排和船舶大型化的趨勢下,這一波的集裝箱船新造船訂單潮,主要是由班輪公司根據自身的戰略進行的有的放矢地的運力結構優化而進行的投資所推動,投機性定單占比極少。而且,運力結構優化需要充足的資金儲備。過去兩年,主要的班輪公司在超級周期中獲得豐厚的收益,而他們也將大量的利潤花在投資新造船上,時間節點可謂恰逢其時。